リスティング広告を配信しているんだけど、入札戦略のクリック数の最大化を使うとどのように調整されるのか知りたい…。

クリック数の最大化は、サイトへの集客数を効率的に増やすことができるんだけど、検索トレンドがあるサービスの場合は使い方に注意が必要なんだ!

リスティング広告では、キーワード単位で入札単価を設定していくのが基本的ではありますが、入札調整を自動化する機能も備えられています。

このリスティング広告の自動入札の中にクリック数の最大化と呼ばれる機能が入っており、名前の通り予算内でクリック数を最大化できる一方で、曜日による検索トレンドがある場合に注意が必要な入札戦略です。

今回は、このクリック数の最大化の機能について、仕組みや特徴、実際に配信した事例、さらに改善させる方法を解説していきます。

クリック数の最大化の仕組み

まずは、クリック数の最大化がどのような機能なのか、特徴や配信事例を解説していきます。

クリック数の最大化とは?

クリック数の最大化とは、GoogleやYahoo!のリスティング広告で活用できる自動入札の入札戦略の一つで、予算内でクリック数を最大化させることを目的とした機能になります。

もう少し具体的に説明すると、クリック数の最大化を導入すると、元々設定していた入札単価は撤廃されてGoogleおよびYahoo!が自動的に入札調整を行うようになります。

そして、ある一定の期間内のデータを元に学習が行われて、設定した予算の中でクリック数が最大化、つまりクリック単価をできるだけ引き下げて配信されるように調整が行われます。

なお、自動入札の設定はキャンペーン単位で行うことができ、このキャンペーンに設定している日予算もしくは通算予算を基準にしてクリック数が最大化されるようになります。

クリック数の最大化を使うメリット

クリック数の最大化を使うことで、以下の2つのメリットがあります。

①予算内でサイトへの集客数を効率的に増やせる

②上限クリック単価を設定できる

①予算内でサイトへの集客数を効率的に増やせる

ユーザーがリスティング広告をクリックするということは、設定しているリンク先のページに流入してもらうということに繋がります。

クリック数の最大化を使うと、できるだけこのクリック単価を引き下げて調整が行われる、つまりサイトに1人集客するための広告費を引き下げることができるので、決まっている予算内で効率的にサイトへの集客数を最大化させることができます。

リスティング広告の配信目的が、サイトへの流入数を増やしたいということであればクリック数の最大化を活用することをおすすめいたします。

反対に、コンバージョンやCPAを目的とした配信であれば、クリック数の最大化ではなく目標コンバージョン単価やコンバージョン数の最大化の入札戦略を活用しましょう。

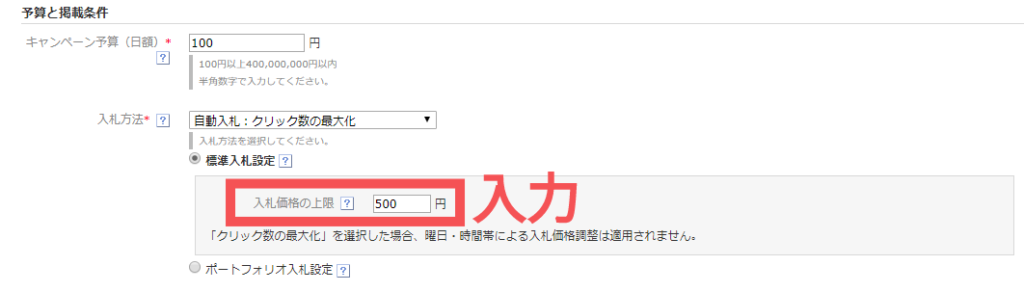

②上限クリック単価を設定できる

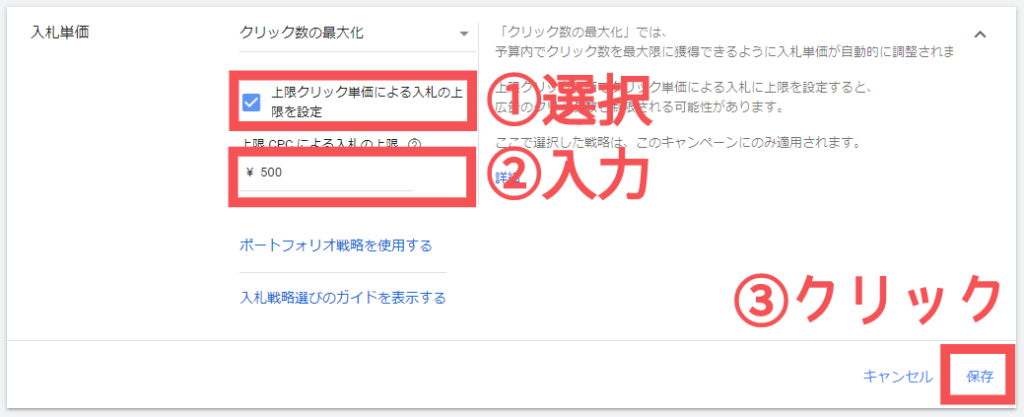

クリック数の最大化を設定すると、キーワードや広告グループに対して入札単価を設定することができなくなります。

「もし設定してクリック単価が上がってしまったらどうしよう…」と思う方もいらっしゃると思いますが、クリック数の最大化を設定する際に上限のクリック単価を任意で設定することができます。

クリック数が最大化されるように自動で入札調整は行われますが、上限クリック単価を設定しておけばその単価を超えずに調整を行うようになりますので安心です。

ただし、あまりにも低い上限クリック単価を設定してしまうと、業界によってはクリック数自体がほとんど付かずに、学習も行われなくなってしまいますので注意しましょう。

クリック数の最大化を使うデメリット

クリック数の最大化には効率的にサイトへの集客数を増やせるというメリットがある反面、以下の2つのデメリットもあるので使う場合は理解しておきましょう。

①曜日や日付によるトレンドがある場合は注意

②学習期間が必要

①曜日や日付によるトレンドがある場合は注意

1ヶ月間の中で曜日や日付によってユーザーの検索している回数に大きな違いなどのトレンドがある場合、クリック数の最大化を使うのは注意する必要があります。

例えば、平日よりも土日によく検索されているキーワードが多かったり、毎月25日など給料日前後に検索されやすいという場合です。

クリック数の最大化は、キャンペーンの日予算の消化状況によって学習されて入札調整を行っており、もし特定の曜日や日付になって検索数が多くなってしまってもこれまでのデータを元に入札が行われるため、1日が終わる前に日予算に到達してしまう可能性があります。

そして日予算に早めに到達してしまうと、次の日から消化ペースを抑えるために入札抑制が行われるのですが、検索数は通常期間に戻ってしまっていますので今度は日予算に到達せずクリック数を伸ばしきれずに終わります。

- 1日目検索数普通

予算・クリックともに通常通りで配信

- 2日目検索数普通

予算・クリックともに通常通りで配信

- 3日目検索数増加

検索数が増えたため、予算超過して配信

- 4日目検索数普通

3日目の予算超過を受けて抑制されるため、予算・クリックともに減少

- 5日目検索数普通

4日目で予算到達しなかったため、強化されて予算・クリックともに通常通りで配信

季節トレンドであれば再度学習が行われるので大きな問題はありませんが、1週間や1ヶ月の中で検索数に波がある場合はクリック数の最大化を活用しても効率的に集客できない場合があります。

このデメリットは後ほど配信事例でもご紹介させて頂きます。

②学習期間が必要

クリック数の最大化を含む自動入札の機能を活用する場合は、自動調整が最適化されるまでに学習期間が必ず必要になります。

この学習期間では、GoogleやYahoo!が様々な入札単価で実際に配信して調整が行われますので、手動で行っていたよりもクリック単価が上がってしまい非効率になる場合があります。

そのため、学習期間の間はクリック数が減少してしまう可能性があるというデメリットがあります。

データ量次第で最適化されるまでの学習期間は異なりますが、クリック数の最大化は他の自動入札戦略と比べて学習は行われやすいので、5~7日間ほどは数値が悪化してしまう可能性があると考えておきましょう。

ディスプレイキャンペーンでも活用可能

クリック数の最大化の入札戦略は、リスティング広告以外のディスプレイキャンペーンでも活用することができます。

特にディスプレイ広告は、リスティング広告よりも低単価でサイトに集客することが可能になりますので、このクリック数の最大化を活用することでさらにクリック単価を下げることができるでしょう。

ただし、Google広告のディスプレイキャンペーン(GDN)でのみ設定可能で、Yahoo!広告のYahoo!ディスプレイネットワーク(YDN)広告ではクリック数の最大化を設定することはできず、自動入札で設定できるのはコンバージョンの最適化のみになります。

クリック数の最大化を実際に使った配信事例

ここからは、実際にクリック数の最大化を使った配信事例をご紹介いたします。

事例としては旅行関連の案件で、サイトへの集客を目的にリスティング広告を配信していることから、クリック数の最大化を導入してみました。

下の表が、クリック数の最大化導入前後の週単位での数値となっています。

| 導入前後 | IMP | CL | CTR | CPC | COST |

| 導入前の1週間 | 78,721 | 5,154 | 6.55% | ¥42 | ¥216,826 |

| 導入後の1週目 | 76,231 | 5,290 | 6.94% | ¥36 | ¥189,982 |

| 導入後の2週目 | 79,982 | 5,444 | 6.81% | ¥41 | ¥220,575 |

導入前の1週間と導入後の2週目を比較すると、クリック数は5,154から5,444と約300クリック伸びており、コストは4,000円ほどしか増えておりませんので、効率的にクリックを溜めることができています。

1週間あたり約22万ほどが予算ペースとなっていたのですが、導入後最初の1週間は全体的に単価が抑制されて予算に到達しておらず、そこから学習が行われて2週目にはコストが予算通り配信され、クリック数も大幅に伸びているという結果になっています。

そのため、クリック数の最大化を活用すると効率的にクリック数を伸ばすことができるというのは正確なロジックになっています。

ただし、この配信事例における曜日別のデータを見てみると、もう少し改善できることがわかります。

| 曜日 | IMP | CL | CTR | CPC | COST | IMPシェア |

| 月曜日 | 9,955 | 660 | 6.63% | ¥36 | ¥23,805 | 68.09% |

| 火曜日 | 11,377 | 824 | 7.24% | ¥40 | ¥32,567 | 73.31% |

| 水曜日 | 11,627 | 804 | 6.91% | ¥41 | ¥33,273 | 73.08% |

| 木曜日 | 11,690 | 841 | 7.19% | ¥39 | ¥32,493 | 74.17% |

| 金曜日 | 13,323 | 876 | 6.58% | ¥39 | ¥34,038 | 74.61% |

| 土曜日 | 19,960 | 1,343 | 6.73% | ¥38 | ¥50,688 | 72.47% |

| 日曜日 | 14,874 | 964 | 6.48% | ¥37 | ¥36,133 | 63.40% |

これはデメリットでもご紹介しましたが、土曜日と日曜日の検索数が多く大幅に広告費が消化されて日予算に到達してしまい、その影響を受けて検索数の少ない月曜日に抑制が行われてクリック数が月曜日だけ少ないという現象が起きています。

またIMPシェアを見て頂いても分かる通り、検索数の多い土日と抑制された月曜日のIMPシェアが低くなっているため、他の曜日の予算をアロケーションさせることで、効率的にクリックを溜められたことがわかります。

クリック数の最大化を改善する方法

ここからは、クリック数の最大化のデメリットをどうやって改善していくか、解説していきます。

特定の曜日や日付の日予算を変更

配信事例でもご紹介しましたが、特定の曜日において検索数が大幅に増加もしくは減少するという傾向がある場合は、その曜日のみキャンペーンを別で作成して、日予算を変更しておくことをおすすめいたします。

例えば、平日と土日でキャンペーンを分けて、平日の期間は日予算を30,000円にして、土日は50,000円の日予算にしておくことで、曜日ごとに学習が行われますので、全ての曜日において同等のクリック単価でリスティング広告を配信させていくことができます。

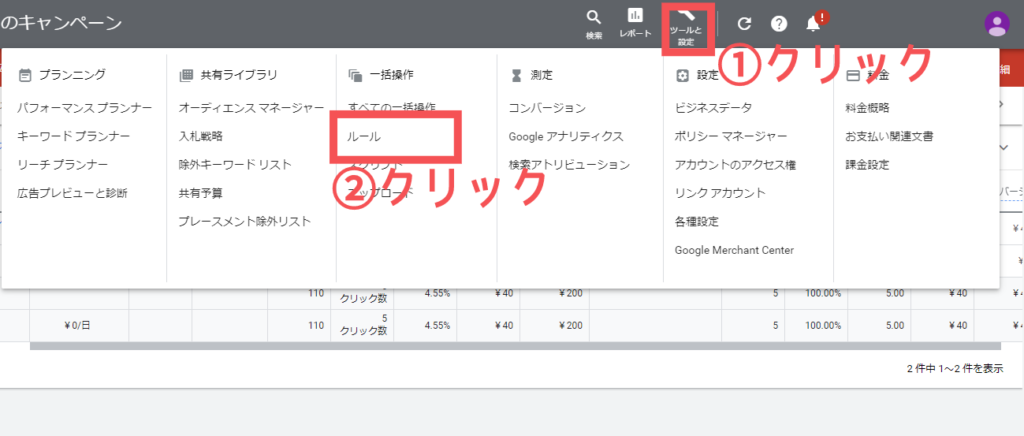

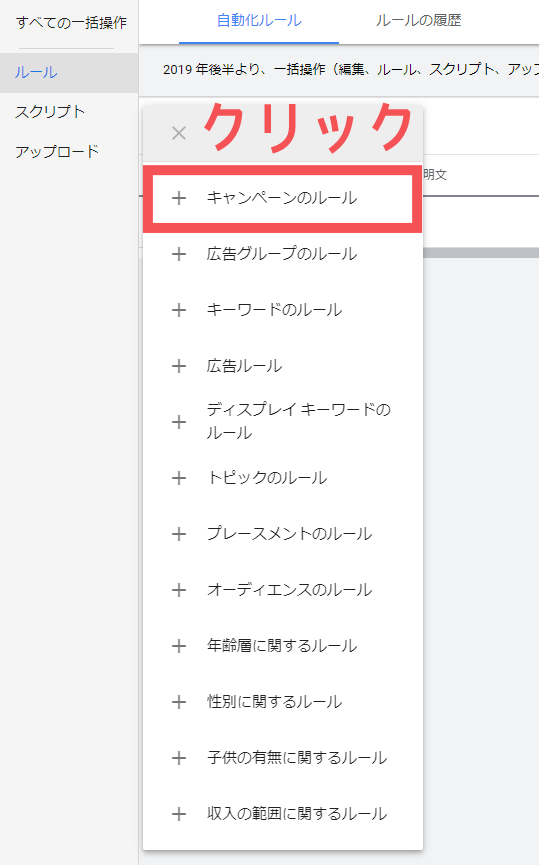

もし同じキャンペーン内で配信したい、もしくは曜日ではなく日付で検索数が変わるという場合は、Google広告のみではありますが自動化ルールを設定しておくことで、自動で日予算の変更が可能です。

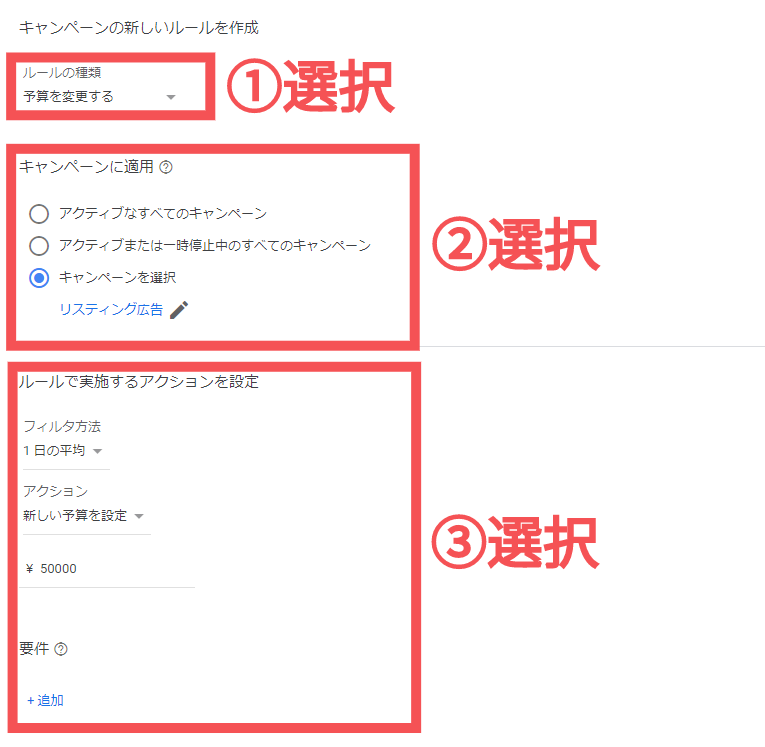

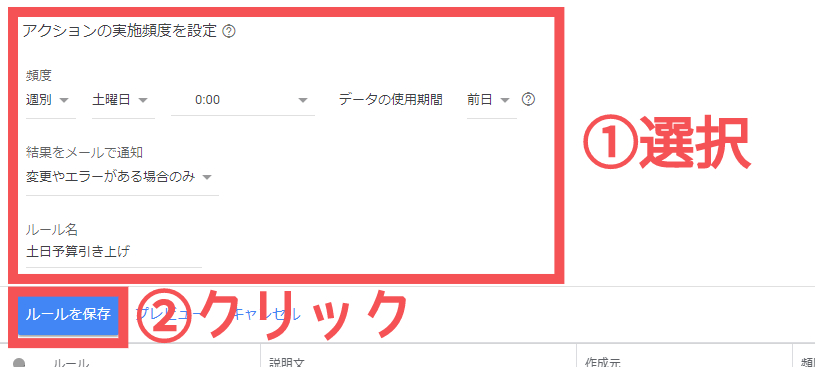

- 手順①

- 手順②

- 手順③

- 手順④

上記で自動化ルールの設定は完了となりますが、例えば土日の日予算を変更するのであれば、土曜日に予算を引き上げるルールと月曜日に予算を戻すルールの2つを設定することを忘れないようにしてください。

また、この自動化ルールを実施する時間帯を設定することができますが、設定時間よりもずれることが多々ありますのでご注意ください。

学習期間中は上限クリック単価を設定しておく

クリック数の最大化を導入する際は、学習期間中だけでも上限クリック単価を設定しておくことをおすすめいたします。

なぜならデメリットでも紹介した通りで、クリック数の最大化は約5~7日ほど学習期間が必要で、案件によってはこの期間で単価が乱高下してしまいクリック単価が大幅に上がってしまう場合があります。

あくまでも一時的とはいえ効果の悪化に繋がる恐れがありますので、上限クリック単価は必ず設定しておきましょう。

もしすでに手動で運用をしているキャンペーンの入札戦略をクリック数の最大化に変更するのであれば、そのクリック単価より少しだけ高くした金額を設定しておくことで、リスクヘッジを張っておくことができます。

クリック数の最大化の設定方法

ここからは、クリック数の最大化を設定する方法を解説していきます。

Google広告

Google広告でクリック数の最大化を導入する場合の設定方法を説明します。

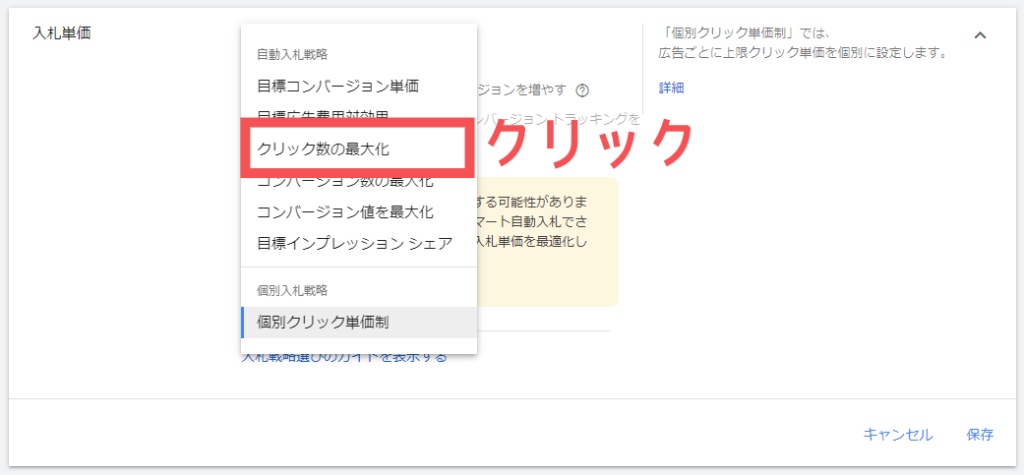

- 手順①

- 手順②

- 手順③

設定したキャンペーンのステータスが「有効(学習中)」に変わり、5日~7日ほど経過すると「有効」になります。

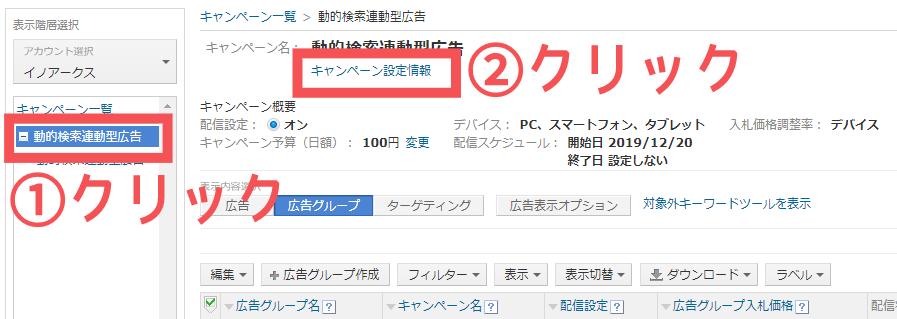

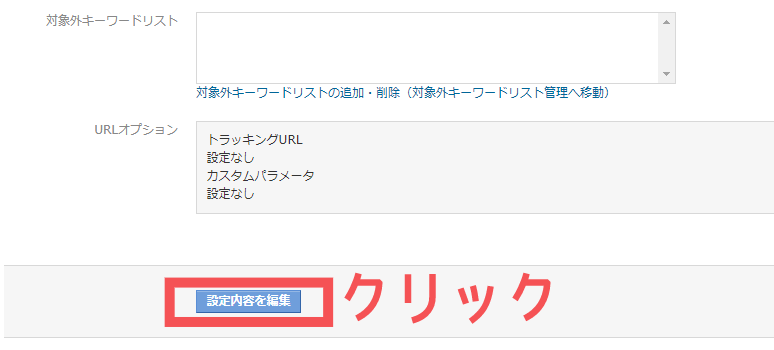

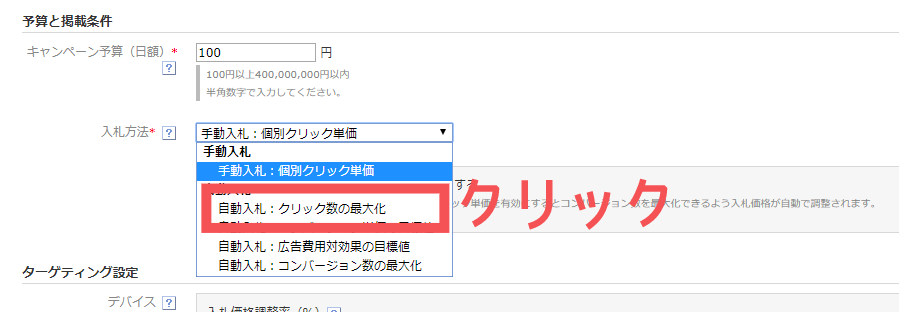

Yahoo!広告

続いて、Yahoo!広告でクリック数の最大化を導入する場合の設定方法を説明します。

- 手順①

- 手順②

- 手順③

- 手順④

Google広告と同じく設定が完了すると、学習が行われるようになります。

まとめ

クリック数の最大化は効果があるけど、曜日別での調整は行われないんだね!

もし曜日別での検索数に大きな違いがあるなら、少し設定に手を加えるだけでさらに効率化させることができるんだ!

今回はリスティング広告で活用することができる自動入札の戦略の一つであるクリック数の最大化について、特徴やメリット、デメリット、そして実際の配信事例を元に改善方法を解説いたしました。

リスティング広告の自動入札は、段々精度が上がってきており、特にクリック数の最大化はユーザーのクリックを元に入札調整ができるため、データ数も多く正確に調整が行われやすいです。

しかし、導入後の推移をしっかりと見ておくことで、さらなる改善が可能になりますので、導入したからいいやではなく、確認を怠らないようにしましょう。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

コメント